Border Incident (Anthony Mann, 1949)

David and Bathsheba (Henry King, 1951)

Memoria (Apichatpong Weerasethakul, 2021)

Nan va Koutcheh / El pan y la calle (Abbas Kiarostami, 1970)

Zang-e Tafrih / La hora del recreo (A. Kiarostami, 1972)

Tanoshiki Kana Jinsei (Mikio Naruse, 1944)

Cloud / Kuraudo (Kiyoshi Kurosawa, 2024)

The Monkey (Osgood Perkins, 2025)

In the Lost Lands (Paul W.S. Anderson, 2025)

Asu wa nipponbare / Mañana estará despejado (Hiroshi Shimizu, 1948)

Mucho tardé, tras más de una década enamorado de sus westerns, en conocer el cine negro de Anthony Mann. Border Incident es una de sus últimas películas de suspense, thriller o como quieran llamarlo, y, como otras del estilo de su director, resulta todo un tratado de composición en profundidad con términos forzados hasta el extremo. Pareciera que Mann y su director de fotografía, el gran John Alton, se hayan divertido de lo lindo buscando modos de tensar las relaciones de figuras en cada plano, pero creo que prefiero las escenas más aireadas, como la “visita” de Ricardo Montalbán al secuestrado George Murphy vigilado por Arthur Hunicutt, en la que Alton, estrella absoluta de la función, se luce que da gusto. Por lo demás, la película tiene la dureza propia de Mann, aunque con una violencia más explícita yo diría que nunca, como ejemplifica la brutal muerte de Murphy (un pelín absurda, todo hay que decirlo). En mi recuerdo, el mejor Mann negro sigue siendo Side Street (con accésit a Raw deal), realizada inmediatamente después que esta, pero no estoy para mojarme: por lo que sea estas películas se me han quedado poco, mucho menos que los westerns, que en todo caso hace mucho que no vuelvo a ver, después de haberlos frecuentado más que asiduamente durante muchos años. Habrá que enmendar el pecado pronto.

Me propuse ver una película religiosa y la elegida fue la para mí desconocida David y Betsabé, realizada dos años después que la de Mann por el siempre recomendable Henry King. Pablo García Canga me la señaló, y debo darle las gracias porque ha sido la sorpresa de la semana. Con un espléndido guion de Philip Dunne, lo que tenemos aquí es una película sin batallas ni grandes escenas de masas (hay que mencionar que una sangrienta pelea es evocada en un larguísimo plano nocturno con un solo actor y sonido off, y que la lucha contra Goliat posee un aura onírica fruto de las condiciones de su evocación), llena al contrario de largos e intensos diálogos desarrollados con el rigor de la mejor reflexión aplicada a cuestiones éticas, teológicas (lo que en este caso, de remate, implica decir también: legislativas) e incluso sentimentales.

Cabe cuestionar si el personaje de Betsabé está poco desarrollado, pero que su diálogo sea menos extenso puede engañar: el que tiene es de gran contundencia, y la interpretación de Susan Hayward abandona pronto la dimensión erótica en favor de la expresión de un amor sensual pero maduro, una apuesta importante de Dunne, tanto más cuanto en el asesinato de Uriah, su marido, David no solo ofende a Dios (visto con no muy halagadores ojos, pues la película mira al Antiguo Testamento pero con los ojos del Nuevo) sino a su amada, pues aquí el amor, si bien surge de la atracción sexual, pronto se manifiesta como una comprensión profunda, el tipo de mutuo arropamiento que solo es posible cuando dos personas son capaces de mirarse plenamente a los ojos. Y es ahí, de esta historia mutua, del hallazgo de una verdadera compañera, de donde propiamente surge todo el pasado de David. Una de las virtudes del trabajo de Dunne y King es la importancia de la evocación, la evidencia del invisible peso que David acarrea sobre sus espaldas, buena parte fruto de su sentido del deber, pero otra muy importante siendo la de un pasado teñido de pérdidas (nombro solo un hallazgo: la muerte de Goliat concluida con la mirada de David a su mano ensangrentada, de la que de pronto entendemos que podemos dar fecha: él le había dicho a su amada que mató a su primer hombre a los 13 años). A través de este amor, el peso de su historia sobre las espaldas del rey atormentado deviene también el de una religiosidad pervertida por el alejamiento del campo y la religiosidad natural (la evidencia de Dios, dada por la naturaleza en vez de por nombres o leyes) en favor de la institucional representada por el siniestro Nathan y caracterizada por el dominio de la Ley sobre la Justicia.

Pero creo que lo que más me ha impactado es el ritmo, la música de la historia. King extrema la duración de sus planos sin ánimo de lucir virtuosismo alguno sino de dotar de espesura a los pensamientos y afectos de sus personajes, especialmente el David encarnado con hondura por un Gregory Peck al que creo que pocas veces habré visto mejor. El guion es espléndido, pero King da a sentimientos e ideas el tiempo para expresarse, la duración de su escanciamiento. La citada escena en que David evoca la muerte de Jonathan, un extensísimo plano-secuencia en el lugar donde antes se nos ha descrito con todo detalle la matanza, es un buen ejemplo, pero mi preferido quizás sea la escena del arpa, extensa, lenta hasta la exasperación, pero donde se asiste al milagro de una resurrección en toda regla. La muerte ya inminente, inevitable, la mujer que le ama le pide que toque para ella, pues nunca ha asistido al afamado talento de su amado para la música. Y el retorno de ese acto (el único pasado que logra de hecho retornar, revivir materialmente) provoca el del joven pastor, de la infantil naturaleza y la religiosidad olvidada. Un prodigioso momento de cine, y una gran película.

Tal vez suene raro, pero este ritmo, este sentido del despliegue de la vida en el tiempo, me aproxima David y Betsabé a Memoria, último largometraje hasta el momento de Apichatpong Weerasethakul, que he visto por segunda vez, después de una primera, en tiempos de su estreno, que me dejó bastante insatisfecho.

No ha sido así en esta ocasión. En efecto, creo que la linealidad que aporta el enigma del origen del sonido que escucha la protagonista limita las posibilidades de Weerasethakul, mucho más rico cuando puede ir en cualquier dirección, y aquí todas las fugas son eso, fugas del hilo central, misterios contingentes, hilos sin solución pero menos relevantes por ese que lleva del primer sonido al OVNI final, solución enigmática pero solución al fin y al cabo (conflicto central, podría decir Ruiz).

Pero insisto: qué música. Ningún otro cine suena como el de Weerasethakul, quizás el cineasta que con más justicia podría editar la banda de sonido de sus filmes en CD. El cuidado en los volúmenes y las texturas, la fluidez con que las atmósferas (los paisajes) sonoras se suceden incluso cuando se quiebran (la entrada repentina de la lluvia no sacude sino que viene a sumar un elemento más a la paleta de posibilidades sonoras de este mundo por conocer), o cuando se convierten en música propiamente dicha, como ese jazz que entra poco o poco hasta ocupar toda nuestra atención acústica y visual, cerrando la primera mitad para lanzarnos a esa segunda dominada por el sonido del agua de ese río ante el que se producirá el encuentro clave de la obra.

Pero la música es también la de los encuadres y los espacios. Espacios nuevos en el cineasta, urbanos como no se habían visto hasta ahora en él, pero también raramente amplios, y siempre acogedores incluso en los casos más asépticos. Tilda Swinton existe más por su voz y su figura (su movimiento, como en el plano del perro, el ejemplo quizá más obvio) que por su rostro, que solo en los momentos finales cobrará importancia, antes de su desaparición (hay que recordar que, tras descubrir el origen del sonido, ella ya no reaparece), aunque evidentemente no deja de tener su importancia antes, sobre todo en la escena del estudio de sonido, un modelo de planificación con sus tres sencillísimos, pero pensadísimos, planos, y la gestualidad, mínima pero elocuente, de Swinton.

Memoria confirma el arte de su autor como quizás ninguna película previa, precisamente porque, optando por un enigma-hilo, el misterio de la película no se apoya en su construcción sino en la propia puesta en escena: la presencia visual y sonora de actores y espacios, la temporalidad de las acciones, es con ellas y no con el enigma central con lo que se relacionan de verdad los hombres invisibles, las alarmas de los coches (que recuerdan por cierto al mejor momento de La niebla de Carpenter, que era, por supuesto, sus créditos), las neveras para orquideas, etc. Memoria, en fin, quizá sea la película que mejor demuestra que Weerasethakul puede hacer lo que le dé la gana.

Hay por cierto un momento musical espléndido en El pan y la calle, el primer cortometraje de Abbas Kiarostami. El niño, asustado por un perro violento, no se atreve a atravesar la calle que lleva a su casa, así que se detiene y espera. Kiarostami se entretiene con varios primeros planos del crío, que parecen tomados sin noticia de este (me lo hacen sospechar sus bostezos). En cierto momento, una música de jazz irrumpe con la aparición, por la calle de la izquierda, de una figura lejana. No resulta claro, al inicio, el por qué de la música, pero su extemporánea irrupción es todo un acontecimiento que desliza el tono a lo cómico: acompaña todo el lento caminar del que termina siendo un hombre mayor con audífono (aparato que retornará en la obra del iraní), al que el niño se suma para ver si así le protege del perro. La elección de la música es sorprendente, pero da buena fe de la sana imaginación que Kiarostami poseyó desde el día uno de su carrera. Su gusto por el jugueteo se ve pronto, cuando el viejo gira por una calle intermedia y deja al niño indefenso de nuevo ante el animal. Lo que sigue no se lo digo.

El pan y la calle es una hermosa, sencilla y breve historia, y solo añado su llamativo título, es decir su negativa a llamarse “el niño y el perro”. Pero claro, es que en el pan está la clave de la historia, y en la calle la importancia del espacio que tanto caracterizará a su director.

Así y todo, la primera obra maestra de Kiarostami no es este sino su segundo, siguiente cortometraje, La hora del recreo. ¿Qué de qué va? Francamente, no lo sé. Un niño rompe un cristal del colegio con su balón y es castigado duramente. Un plano inolvidable enfoca su cara pero de pronto, cuando este comienza a ser castigado mediante golpes de varilla en su mano, el foco cambia drásticamente hasta mostrarnos el agujero hecho en el cristal por el balón, a través del cual veíamos al niño inadvertidamente. El caso es que luego termina la jornada, los niños salen, forman en el patio, se marchan, el protagonista con su inseparable balón intenta sumarse a otros que juegan fútbol en la calle, no le dejan y uno le persigue para pegarle, se esconde, se ve obligado a cambiar su ruta de vuelta a casa (o eso supongo yo), de pronto está saltando por peñascos, atravesando un río, unas vallas, camina al lado de una gran carretera que se diría a las afueras, llena de coches… y ya. El niño se ve obligado a cambiar su ruta, pero Kiarostami lleva esto a un nivel de abstracción, y de gravedad tal, que semeja el inicio de una epopeya vital que ya no tendrá fin (y que anticipa el tono, dureza y atrevimiento formal de su siguiente película, el mediometraje Experiencia). En esto, también nos permite ver algo especialmente pregnante de ambas obras, y que creo fácil pasar por alto en la primera: la relevancia del presente de cada instante. Las imágenes del rostro del niño detenido en El pan y la calle se relacionan con su situación pero también, en sus bostezos y otros gestos, amén del tiempo a ellas dedicado, no dejan de ser simples planos de un niño, la atención a un rostro infantil, contemplado de tal forma que anima a sospechar que las tomas han sido robadas durante lo que aquel creería pausas del rodaje.

En La hora del recreo esto resulta mucho más extremo. La escena del castigo carece de relación con lo que sigue; la salida de los niños está filmada, pese al uso de una grúa, con plena voluntad documental. Lo que sigue, como se ha dicho, establece un centro narrativo durante unos momentos (la pasión por el fútbol, las ganas de sumarse al juego, la persecución, etc.), pero en su último tercio los escenarios se vuelven tan ajenos a los previos que es como si reivindicaran su importancia externa al niño o su historia. En suma, Kiarostami hace algo muy difícil: cuenta algo, pero cada parte de ese algo tiene su existencia propia, reclama su autonomía particular frente a su contingente uso. Weerasethakul no está tan lejos: en su cine cada escena existe independientemente, puedes pensar su relación con el resto, aventurarla con más o menos posibilidades de éxito, pero aún en los casos más evidentes todo vive en un presente pleno, irreductible, todo puede ser un aparte del mundo, como ese rinconcito de la selva donde tiene lugar el encuentro más importante de una vida.

Aunque de paso, con todo esto, Kiarostami también hace existir a los niños como nunca lo han hecho en toda la historia del cine.

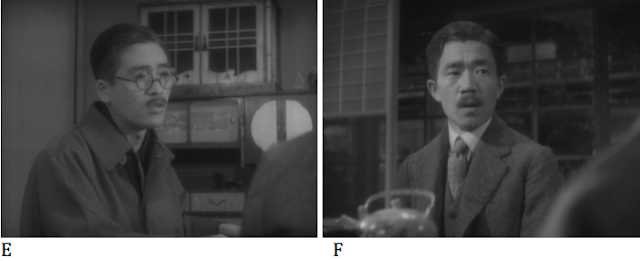

Y hablando de niños. Bien sabido que el cine de Mikio Naruse, pese a sus formas cotidianas, más educadas que las de un Mizoguchi por ejemplo, puede ser sumamente duro y hasta turbio, pero nada me tenía preparado para una sorpresa como Tanoshiki Kana Jinsei (This happy life). Las primeras escenas nos introducen en una atmósfera cotidiana teñida de comicidad (ese relojero desastroso que sabe la hora solo porque un vecino cuyos pasos suenan como un tic-tac pasa por enfrente de su casa todos los días a las 10), pero tras la llegada de una misteriosa familia a la calle, todo empieza a teñirse de una atmósfera inquietante: el comportamiento del hombre de los mil oficios y sus dos cordiales hijas va lentamente modificando el comportamiento de los vecinos como si de una posesión diabólica se tratase, ante los ojos del aterrorizado relojero, a quien nadie cree sus acusaciones, tan indemostrables como rencorosas.

Se trata, en efecto, de nada menos que un filme de terror realizado por nada menos que Mikio Naruse en nada menos que los años finales de la Segunda Guerra Mundial, y que, más aún, anticipa nada menos que la celebérrima Invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel en su descripción de un sibilino proceso de transformación de unos individuos normales y corrientes en seres exteriormente idénticos, pero completos otros en su ser más propio. De remate (y ahí iba yo), con la hija menor de la familia visitante Naruse se anticipa a una corriente mucho más tardía, la del niño como figura terrorífica. Esta niña, me atrevo a decirlo, supone una de las figuras sin duda más aterradoras que se hayan creado en la primera mitad del siglo XX, y no digo más porque quiero dormir esta noche. En suma: inesperada, terrorífica, y espléndida película, el secreto mejor guardado del interesante cine japonés del periodo bélico.

No puedo decir lo mismo, me temo, del último largometraje de uno de los mejores cineastas nipones vivos: Cloud, del gran Kiyoshi Kurosawa. Con algo más de dos horas de metraje, la primera mitad es tan inquietante y divertida como es común en su director: esa rara precisión con que se gesta un misterio de naturaleza imprecisable: ¿de qué va esta película? ¿Dónde está el peligro? La segunda mitad explicita todo y, aunque la realización sigue siendo impecable, todo es tan prosaico como parece y, a mi juicio, el modo en que Kurosawa estira el chicle de su mensaje, llevando al delirio o irrealidad algunos de sus elementos, no es suficiente para evitar lo zafio de la propuesta, que podría haber funcionado mejor o forzando más el lado satírico, o el absurdo, o el oscuro. Me temo que no me convence el punto medio en que Kurosawa se ha situado. A falta de ver Le chemin du serpent, su mejor película del 2024 no es esta, pues, sino la espléndida Chime, esta sí maravilla sin paliativos acaso una de las obras mayores de su autor.

Lo sorprendente, lo que de ningún modo podía yo esperarme, es que The monkey, lo último del realizador de la sobrevalorada Longlegs, me resultara más satisfactoria que una película del segundo gran Kurosawa. Vista en un momento de debilidad sin esperanza alguna (lo cual no niego quizás haya determinado en parte mi reacción), lo bueno de The monkey es que sus aspectos cómicos no se dirigen ni a esa especie de rebajado narrativo propio del cine superheroico (me refiero a esa manía de convertir a lo cómico en algo así como apartes o pausas de la narración), ni a convertir la película en un spoof a lo Scary movie, y ni siquiera en comedia abierta, teniendo sin embargo un poco de todo esto. Lo mejor, entonces, es que la comicidad va en la línea de una excentricidad que ayuda a llevar la película a los límites de lo verosímil y del mismo género de terror, dejándolo en una zona indefinida que tiene como ventaja el hecho de que cualquier cosa podría pasar. Así, el equipo de animadoras celebrando la enésima muerte en el pueblo, que podrían salir de un Scary movie cualquiera, son elemento propio de un mundo extraño que, a todas luces, no es el nuestro. Añadamos a todo esto la violencia exultante de las muertes y, en fin, creo que las cuentas son favorables, algo que no puede decirse de In the Lost Lands, enésima porquería de Paul W.S. Anderson, ese anti-Midas que convierte en mierda todo lo que toca. Y ni una palabra más.

Quien sí parece puro Midas es Hiroshi Shimizu. Si en la última entrega de estos guadianescos informes (qué quieren, hay que trabajar) hablé de Arigatô-san, Asu wa nipponbare supone su segundo film-bus. Si en aquella se trataba de una película en constante movimiento, estructurada en torno al paisaje recorrido, las entradas y salidas de personajes, los encuentros en el camino, es decir la forma propia de una ruta, el autobús de Asu wa nipponbare se estropea, quedando varado en el camino a la espera de ayuda u otros vehículos que puedan llevarse a los personajes.

Tengo que decir que esta no empieza tan bien como Arigatô-san. La película entera está pos-sincronizada sin mucha preocupación por la coordinación labial, y la primera secuencia posee la extrañeza del predominio de atestados planos generales donde resulta difícil saber quién habla, pero, sobre todo, porque en la banda de sonido solo se escuchan diálogos y no hay sonido del bus (es decir, peor que los doblajes que hacía Filmax de las pelis japonesas).

Pero Shimizu todo lo puede, y servidor terminó la película de rodillas. Desde la presentación de un ciego que todo lo ve (gloriosamente emparejado en los pasajes finales con un sordomudo, y el plano en que finalmente logran entenderse sin intérpretes es algo para morirse de felicidad y admiración), a la escena en que todos (incluido un tipo sin pierna) empujan el bus solo para quedar varados una curva más arriba (y aquí Shimizu usa vistas que anticipan el plano final de Y la vida continúa de Kiarostami, solo que este ascenso no servirá de nada), hasta lo que en realidad no es sino una película de episodios donde diversas breves escenas se suceden sin más conexión que los efectos de la guerra como leit-motif. Estudiar la habilidad con que Shimizu (director y guionista) ordena estos distintos diálogos con las llegadas de vehículos y marcha, en estos o a pie, de los distintos pasajeros, además del uso de las espectaculares vistas desde el camino, los acentos de comicidad, drama o incluso uno muy específico de violencia, sería un estupendo tema al que dedicar un blog entero. Pero me temo que debo pagar el alquiler.

Como en una película de terror, el número de personas detenidas se va reduciendo, todos van marchando uno a uno. El ciego que todo lo sabe comete al fin un error, una indiscreción involuntaria, pero incluso esto no deja de devenir un acierto, pues los afectados no podrán ya esconderse de sus sentimientos. Con una delicadeza bastante provocadora, este última resolución quedará entre las lagunas del film: los dos profesionales quedan solos con su vehículo esperando la noche, y nosotros nos marchamos en un nuevo autobús, reemprendiendo el camino con el ciego, el sordo, la estrella de cine y el niño reaparecido, que ahora sí pagará su viaje con el dinero que el conductor le dio tras haberse colado en el suyo.

Para morirse de gusto, oigan.